搶杒怷椦壢妛夛丂戞11夞戝夛丂丂

2006擭搙乮暯惉18擭搙乯

僾儘僌儔儉乮僼傽僀儖偺僟僂儞儘乕僪乯

偲丂偒丂丗丂俀侽侽俇擭俉寧俀俆擔乮嬥乯乣俀俇擔乮搚乯

偲偙傠丂丗丂廐揷導惗奤妛廗僙儞僞乕暘娰僕儑僀僫僗

庡丂嵜丂丗丂搶杒怷椦壢妛夛

嫟丂嵜丂丗丂廐丂丂揷丂丂導

擔杮怷椦媄弍嫤夛搶杒巟晹楢崌夛

戝夛嶲壛幰偺奆條傊

庴丂晅

擔帪丂俉寧25擔乮嬥乯丂屵慜俋帪傛傝

応強丂廐揷導惗奤妶摦僙儞僞乕暘娰僕儑僀僫僗丂俀奒儂乕儖

丂庴晅帪偵戝夛島墘梫巪廤傪攝晍抳偟傑偡丅傑偨丄帠慜偵嶲壛旓丄崸恊夛旓傪偍怳傝崬傒捀偄偰偄側偄曽偼丄庴晅帪偵偍巟暐偄偔偩偝偄丅

| 戝夛嶲壛旓乮摉擔乯 乮梫巪廤戙傪娷傓乯 |

2,000墌 |

| 崸恊夛嶲壛旓乮摉擔乯 | 堦斒丂5,000墌 妛惗丂3,000墌 |

憤丂夛

搶杒怷椦壢妛夛媦傃擔杮怷椦媄弍嫤夛搶杒巟晹楢崌夛偺憤夛傪壓婰偺捠傝峴偄傑偡丅

擔帪丂俉寧25擔乮嬥乯丂17:00-18:00

応強丂戝尋廋幒乮俁奒乯

崸恊夛

擔帪丂俉寧25擔乮嬥乯丂18:30-20:00

応強丂廐揷僉儍僢僗儖儂僥儖乮廐揷巗拞捠1-3-5乯

曇廤埾堳夛

擔帪丂俉寧25擔乮嬥乯丂10:00-11:00

応強丂尋廋幒俆乮俁奒乯

棟帠夛

擔帪丂俉寧25擔乮嬥乯丂11:00-13:00

応強丂尋廋幒俆乮俁奒乯

拫怘丄廻攽摍偵偮偄偰

拫怘偼嬤椬偺儗僗僩儔儞摍傪偛棙梡偔偩偝偄丅廻攽偵偮偒傑偟偰偼丄奺帺偱偛懳墳偍婅偄抳偟傑偡丅傑偨丄夛応偵偼廫暘側挀幵僗儁乕僗偑偛偞偄傑偣傫偺偱丄帺摦幵偱偺偛棃応偼偛墦椂偔偩偝偄丅

8寧26擔乮搚乯偼戝嬋壴壩戝夛偺偨傔丄戝愬巗乮媽戝嬋巗乯廃曈偼廔擔崿嶨偑梊憐偝傟傑偡丅晅嬤傪捠夁偡傞梊掕偺曽偼偍婥傪偮偗偔偩偝偄丅

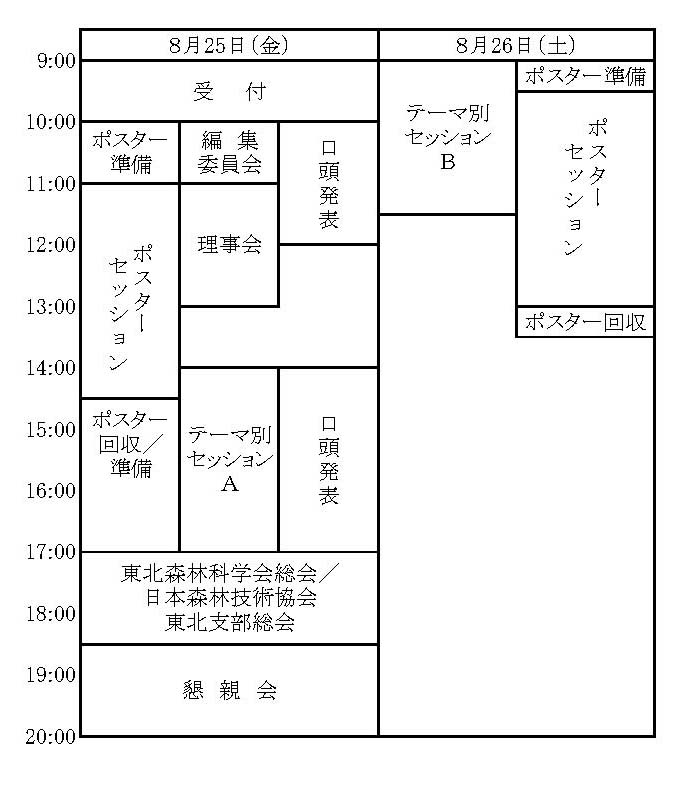

戝夛擔掱

僥乕儅暿僙僢僔儑儞

僥乕儅俙丗搶杒抧曽偵偍偗傞亀帺慠嵞惗亁偺偁傝曽傪扵傞

8寧25擔乮嬥乯14:00亅16:45丂戝尋廋幒乮俁奒乯丂

乽惗暔懡條惈偺妋曐傪捠偠偰帺慠偲嫟惗偡傞幮夛偺幚尰傪恾傝丄偁傢偣偰抧媴娐嫬偺曐慡偵婑梌偡傞偙偲乿傪栚揑偲偟偰丄暯惉14擭偵乽帺慠嵞惗悇恑朄乿偑惉棫偟丄埲屻丄慡崙揑偵乽帺慠嵞惗帠嬈乿傊偺庢傝慻傒偑奼偑傝偮偮偁傞丅偙偺帠嬈偱偼丄帺慠偲偺嫟惗偑偆偨傢傟偰偄傞偩偗偱側偔丄抧堟偺懡條側庡懱偺嶲壛傗壢妛揑抦尒偵婎偯偄偨挿婜揑弴墳揑側庢傝慻傒偺廳梫惈偑巜揈偝傟偰偄傞丅堦曽丄搶杒抧曽偱偼丄偦傟埲慜偐傜丄乽僽僫傪怉偊傞夛乿側偳傆傞偝偲偺怷傪暅尦偡傞妶摦傕奺抧偱妶敪偵揥奐偝傟偰偒偨丅杮僙僢僔儑儞偱偼丄偙偺傛偆側乽帺慠嵞惗乿偺妶摦偵偮偄偰奺抧偐傜曬崘偄偨偩偒丄偦偺尰忬偲壽戣偵偮偄偰偺忣曬傪嫟桳偟偨偆偊偱丄巹偨偪偼崱屻偳偺傛偆側宍偱乽帺慠嵞惗乿傪恑傔偰偄偗偽傛偄偺偐傪峫偊傞応偲偟偨偄丅

亙庯巪愢柧亜

丂丂丂丂帾揷柧巎乮廐揷導棫戝乯

亙榖戣採嫙亜

侾丏怷媑嶳榌崅尨帺慠嵞惗帠嬈偵偮偄偰

丂丂丂丂惵栘丂枮乮廐揷導擾椦悈嶻晹乯

俀丏僽僫椦椦墢晹偵偍偗傞庬巕嶶晍偲峏怴亅怷媑嶳榌崅尨帺慠嵞惗帠嬈傪椺偵

丂丂丂丂榓揷丂妎丒挿婒徍旻乮廐揷導擾椦悈嶻媄弍僙儞僞乕怷椦媄弍僙儞僞乕乯

俁丏捁奀挬擔丒斞朙屷嵢椢偺夞楲乮搚搾偺怷乯偺暅尦偵岦偗偰

丂丂丂丂愳懞堦寷乮搶杒怷椦娗棟嬊乯

係丏峳攑抧偵怉嵧偟偨峀梩庽偺惗堢挷嵏

丂丂丂丂悈揷揥梞乮媨忛導椦嬈帋尡応乯

俆丏捁奀嶳偵僽僫傪怉偊傞夛偺妶摦偵偮偄偰

丂丂丂丂恵揷榓晇乮捁奀嶳偵僽僫傪怉偊傞夛乯

亙憤崌摙榑亜丂乽朷傑偟偄帺慠嵞惗偺偁傝曽偵偮偄偰乿

僐乕僨傿僱乕僞乕

帾揷柧巎乮廐揷導棫戝妛惗暔帒尮壢妛晹乯

榓揷丂妎乮廐揷導怷椦媄弍僙儞僞乕乯

僥乕儅B丗怷椦娐嫬嫵堢儚乕僋僔儑僢僾

8寧26擔乮搚乯9:00亅11:30

怷椦娐嫬嫵堢傪僥乕儅偵偟偨僙僢僔儑儞偼崱擭偱俇夞栚傪悢偊丄廐揷偺奐嵜偱搶杒俇導傪堦弰偡傞偙偲偵側傝傑偡丅崱夞偼愡栚偺帋傒偲偟偰丄怷椦娐嫬嫵堢傪幚慔偝傟偰偄傞曽傗尋媶幰偐傜榖戣採嫙偄偨偩偄偨屻丄壆奜乮塉揤偺応崌偼壆撪乯偱嫵堢僾儘僌儔儉傪嶌惉丒専摙偡傞丄傑偨偼怷椦娐嫬嫵堢尋媶偺壽戣偵敆傞儚乕僋僔儑僢僾傪幚巤偟偨偄偲巚偄傑偡丅

亙榖戣採嫙亜

帺屓強桳嶳椦偵偍偗傞怷椦嫵堢乮壖戣乯

丂丂丂丂嵅摗惔懢榊乮椦嬈宱塩幰乯

亙僐儊儞僥乕僞乕亜

嶳杮怣師乮娾庤戝妛擾妛晹乯

僐乕僨傿僱乕僞乕

斾壆崻丂揘乮娾庤戝妛戝妛堾楢崌擾妛尋媶壢乯

億僗僞乕僙僢僔儑儞

崱擭搙傕俀擔娫偵暘偗偰幚巤偟傑偡丅偛帺暘偺斣崋偺僷僱儖偵億僗僞乕傪偍揬傝偔偩偝偄丅

億僗僞乕僙僢僔儑儞侾擔栚

俉寧25擔乮嬥乯11:00-14:00丂懡栚揑儂乕儖乮2奒乯

10:00-11:00丂億僗僞乕弨旛

13:00-14:00丂僐傾僞僀儉

14:00-16:00丂億僗僞乕夞廂

1 奀娸僋儘儅僣庽姴晹偵偍偗傞僶僀僆儅僗偺尩枾側悇掕丂丂丂丂丂戨惤巙榊 乮嶳宍戝妛戝妛堾擾妛尋媶壢乯

2 庽姴夝愅傪梡偄偨僽僫擇師椦偺摦懺夝愅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埨揷堦栫 乮嶳宍戝妛戝妛堾擾妛尋媶壢乯

3 嶳宍導嬥嶳挰偺崅楊恖岺椦偺峔憿偺攃埇丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂媣曐敥桬婸 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

4 僗僊亅棊梩峀梩庽崿岎椦偵偍偗傞椦楊36擭乣41擭帪偺椦暘摦懺亅娾庤導轵廻抧曽偺柍娫敯椦暘亅

殸嶈婱巏 乮娾庤戝妛擾妛晹乯

5 僽僫偺朙嶌擭偵偍偗傞崻尦晅嬤偺暿擭椫暆曄摦偺摨挷惈丂丂丂丂丂丂丂丂丂塱堜堦婸 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

6 僗僊恖岺椦偵偍偗傞怷椦娐嫬偺曄壔偵敽偆壒嬁娐嫬偺憡堘丂丂丂丂丂丂丂丂庰堜棙柧 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

7 僋儘儅僣椦偺杊壒岠壥丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懞忋桬夘 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

8 棦嶳偵偍偗傞怷椦懱尡妶摦偲怉惗偺娭學攃埇亅彫娾堜擾応偵偍偗傞彫妛峑偺憤崌妛廗傪帠椺偵亅

戝愇峃旻 乮怷椦憤崌尋媶強懡杸怷椦壢妛墍乯

9 廐揷導偺乽嬨廫嬨搰乮徾妰乯乿偵偍偗傞怉惗偺宨娤柺偲楌巎柺偐傜傒偨尰忬偲昡壙偵偮偄偰

壀揷丂忰 乮愱廋戝妛杒奀摴抁婜戝妛乯

10 壨愳棳堟偵偍偗傞僯僙傾僇僔傾偺暘晍奼戝偲庬巕偺栶妱丂丂丂丂丂丂丂丂丂崅嫶丂暥 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

11 僯僙傾僇僔傾偺恓偺宍幙偲娐嫬忦審偵傛傞堘偄丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂揷岥抭巕 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

12 僱僘儈偵傛傞怘奞偲愊愥偑僽僫抰庽偺暘晍偵偍傛傏偡塭嬁亅庬巕嶶晍偐傜幚惗敪惗傑偱偺悇堏亅

抾撪壺弮 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

13 朙嶌擭偵偍偗傞寢幚偑僽僫偺巬梩偵媦傏偡塭嬁丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂帥揷峗棽 乮嶳宍戝妛擾妛晹乯

14 僗僊丒傾僇儅僣傪忋憌栘偲偡傞暋憌椦偵偍偗傞18擭娫偺惉挿宱夁

郪揷抭巙 乮廐揷導擾椦悈嶻媄弍僙儞僞乕怷椦媄弍僙儞僞乕乯

15 僗僊偺巬丒梩媦傃姴僠僢僾傪棙梡偟偨儅儖僠儞僌偺嶨憪梷惂岠壥丂崱堜扖梇 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

16 僱僢僩旐暍偵傛傞壓姞傝徣椡壔帋尡丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栘屗岥嵅怐 乮娾庤導椦嬈媄弍僙儞僞乕乯

17 僸僶夎惗偊偺梩偺柍婡梴暘偍傛傃岝崌惉摿惈丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壛摗丂巌 乮娾庤戝妛擾妛晹乯

18 椦姤暵嵔抜奒偵偁傞僗僊庽姤撪偵偍偗傞岝崌惉擻椡僾儘僼傽僀儖丂丂丂丂戝媣曐慞暥 乮娾庤戝妛擾妛晹乯

19 敪夎捈屻偺拏慺攝暘偲棙梡偵傒傜傟傞僗僊偲傾僇儅僣偺庽庬摿惈丂丂丂丂丂敀婙丂妛 乮娾庤戝妛擾妛晹乯

20 堎側傞岝娐嫬壓偵偍偗傞働儎僉幚惗昪偺惉挿丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵅乆栘廃堦 乮媨忛導椦嬈帋尡応乯

21 嵒媢僋儘儅僣椦撪偵怉嵧偟偨庽栘偺惗堢忬嫷丂丂丂丂丂丂丂丂巙嵵榓婱 乮嶳宍導怷椦尋媶尋廋僙儞僞乕乯

22 擔杮偺怷椦搚忞昞憌偵偍偗傞擭娫偺尰抧拏慺柍婡壔検偲拏慺柍婡壔偵娭傢傞娐嫬偍傛傃搚忞梫場

暯堜宧嶰 乮怷椦憤崌尋媶強搶杒巟強乯

23 掅壏乮亅20亷乯挋憼偟偨僸僶庬巕偺敪夎擻椡丂丂揷拞岟擇 乮惵怷導擾椦憤崌尋媶僙儞僞乕椦嬈帋尡応乯

24 BAP張棟偵傛傞僋儘儅僣帗惈壴彉桿摫亅2004擭儁乕僗僩張棟偺寢壥偐傜亅

栴杮抭擵 乮惵怷導擾椦憤崌尋媶僙儞僞乕椦嬈帋尡応乯

25 搚婑朄偵傛傞儅僣偮偓栘昪戜栘偐傜偺晄掕巬梷惂丂丂丂丂丂丂丂搉绯師榊 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

26 暉搰導偺掞峈惈傾僇儅僣巄掕嵦庬墍偺僋儘乕儞暘愅偲昪偺掞峈惈丂彫郪丂憂 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

27 僽僫乮Fagus crenata Blume乯偵偍偗傞Fc S-like Rnase堚揱巕偺扨棧偲敪尰夝愅

惵栘丂嫮 乮峅慜戝妛擾妛惗柦壢妛晹乯

28 僗僊偺崻尦嬋偑傝掞峈惈偺捈愙慖敳偵傛偭偰摼傜傟傞惉挿宍幙偺娫愙慖敳岠壥

媨壓抭峅 乮椦栘堢庬僙儞僞乕搶杒堢庬応乯

29 忢椢丒棊梩峀梩庽偵偍偗傞栘晹宍惉偲奐梩偺奐巒帪婜丂丂怐晹梇堦楴 乮椦栘堢庬僙儞僞乕搶杒堢庬応乯

億僗僞乕僙僢僔儑儞俀擔栚

俉寧26擔乮搚乯9:30-12:30丂懡栚揑儂乕儖乮2奒乯

25擔16:00乣17:00傑偨偼26擔9:00 - 9:30丂億僗僞乕弨旛

11:30乣12:30丂僐傾僞僀儉

12:30乣13:00丂億僗僞乕夞廂

1 僽僫庬巕晠攕偺昦尨嬠姶愼偵懳偡傞帪婜偲抧昞柺忬懺偺塭嬁丂丂巗尨丂桪 乮怷椦憤崌尋媶強搶杒巟強乯

2 垽昋導偱敪惗偟偨僉儞僀儘傾僫僞働偵傛傞僸僲僉崻姅晠媭昦丂丂揷抂夒恑 乮怷椦憤崌尋媶強搶杒巟強乯

3 僸僲僉楻帀昦偺旐奞棪偲抧宍奐曻搙偲偺娭學丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞郪寬堦 乮媨忛導椦嬈帋尡応乯

4 儅僣僲僓僀僙儞僠儏僂傪愙庬偟偨儅僣愗巬偺惉暘

嵅摗攷暥 乮廐揷導擾椦悈嶻媄弍僙儞僞乕怷椦媄弍僙儞僞乕乯

5 僇僔僲僫僈僉僋僀儉僔旐奞椦偱偺桿堷徴撍幃僩儔僢僾傪梡偄偨峛拵憡挷嵏

嵵摗捈旻 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

6 僇僣儔儅儖僇僀僈儔儉僔偵懳偡傞嶦拵嵻偺庽姴拲擖杊彍帋尡

惸摗惓堦 乮嶳宍導怷椦尋媶尋廋僙儞僞乕乯

7 怷椦崺拵偺懡條惈挷嵏亅僩儔僢僾偵傛傞曔妉孹岦偵偮偄偰亅

崱丂弮堦 乮惵怷導擾椦憤崌尋媶僙儞僞乕椦嬈帋尡応乯

8 寴壥椶媦傃婥徾娐嫬梫場偵傛傞僣僉僲儚僌儅偺弌杤梊應丂丂埳摗丂憦 乮嶳宍導娐嫬壢妛尋媶僙儞僞乕乯

9 僽僫僔儊僕偺業抧敪惗丂丂丂丂丂丂丂丂丂垻晹丂幚 乮廐揷導擾椦悈嶻媄弍僙儞僞乕怷椦媄弍僙儞僞乕乯

10 僒働僣僶僞働嵧攟媄弍偺奐敪丂丂丂丂丂丂嶳揷丂彯 乮廐揷導擾椦悈嶻媄弍僙儞僞乕怷椦媄弍僙儞僞乕乯

11 怘昳攑婞暔傪棙梡偟偨儅僀僞働嵧攟亅僆僇儔偲偁傫敂偱憹廂丅嵧攟婜娫傕抁弅亅

悰尨搤庽 乮廐揷導擾椦悈嶻媄弍僙儞僞乕怷椦媄弍僙儞僞乕乯

12 姡僔僀僞働嵧攟嶌嬈偺徣椡壔乮嘦乯亅暁偣崬傒曽幃偺堘偄偵傛傞嶌嬈検偲敪惗検亅

彫尨岶暥 乮娾庤導椦嬈媄弍僙儞僞乕乯

13 僒働僣僶僞働偺攟梴丒嵧攟忦審丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屆愳惉帯 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

14 僗僊椦彴傪棙梡偟偨僴僀僀儘僔儊僕恖岺嵧攟丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峏媺彶巎 乮媨忛導椦嬈帋尡応乯

15 嬠崻惈偒偺偙偵傛傞儅僣嵽慄拵昦偺敪昦梷惂岠壥丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬍揷崕巙 乮媨忛導椦嬈帋尡応乯

16 傕偲偺岎攝場巕慻惉偲堎側傞敀怓宯僫儊僐偺嶌弌丂丂丂丂丂嶰壨岶堦 乮嶳宍導怷椦尋媶尋廋僙儞僞乕乯

17 僱儅僈儕僞働慻怐攟梴昪偺惉挿丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞懞恖巎 乮嶳宍導怷椦尋媶尋廋僙儞僞乕乯

18 僗僊丒僸僶暋崌廤惉嵽偺抐柺峔惉偺専摙丂丂丂丂斞揷徍岝 乮惵怷導擾椦憤崌尋媶僙儞僞乕椦嬈帋尡応乯

19 栘嵽姡憞婡偵傛傞傾僇儅僣娵懢偺擬張棟乮嘦乯亅擬張棟僐僗僩偺帋嶼亅

怺郪丂岝 乮娾庤導椦嬈媄弍僙儞僞乕乯

20 幵摴梡楬斦嵽傊偺栘嵽僠僢僾棙梡偺帋傒丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懡揷栰廋 乮娾庤導椦嬈媄弍僙儞僞乕乯

21 惓妏嵽棊偲偟崬傒峔朄偵傛傞娫敯嵽棙梡巤愝偺帋嶌丂丂丂丂丂丂搶栰丂惓 乮娾庤導椦嬈媄弍僙儞僞乕乯

22 楍忬娫敯偵偍偗傞僠僃乕儞僜乕慡栘敯搢岟掱丂丂丂丂丂丂丂丂嵅乆栘惤堦 乮娾庤導椦嬈媄弍僙儞僞乕乯

23 傾僇儅僣楍忬娫敯偵偍偗傞廤嵽岟掱偲廤嵽僐僗僩亅僗僀儞僌儎乕僟偲僩儔僋僞偺斾妑亅

恄摴揙暯 乮娾庤戝妛擾妛晹乯

24 娾庤導偵偍偗傞徏屚傟旐奞堟偺GIS夝愅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵅乆栘弐堦 乮娾庤戝妛戝妛堾擾妛尋媶壢乯

25 CO2攔弌検暘愅偵傛傞楬栐婯奿偺昡壙丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂怷丂旤壚 乮娾庤戝妛戝妛堾擾妛尋媶壢乯

26 俧俹俽傗儗乕僓乕嫍棧寁傪妶梡偟偨怷椦應検偵偮偄偰丂丂丂丂丂丂丂丂悈揷揥梞 乮媨忛導椦嬈帋尡応乯

岥摢敪昞

俉寧25擔乮嬥乯14:00-16:15丂尋廋幒係乮3奒乯

岥摢敪昞偼侾戣偁偨傝15暘乮幙媈墳摎傪娷傓乯偱偡丅巊梡偱偒傞婡嵽偼OHP偲塼徎僾儘僕僃僋僞乕偱偡丅僷儚乕億僀儞僩傪巊梡偝傟傞曽偼丄僼傽僀儖傪夛応學偵偍搉偟偔偩偝偄丅敪昞幰偵偼師偺敪昞幰偺嵗挿傪偟偰偄偨偩偒傑偡丅

14:00-14:15 挿敯婜恖岺椦巤嬈偵懳偡傞怷椦帒尮梊應僔僗僥儉偺専摙丂亅廐揷導挿婜弞娐巤嬈挷嵏椦暘傪

帠椺偲偟偰亅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞搰丂揙 乮搶嫗戝妛戝妛堾擾妛惗柦壢妛尋媶壢乯

14:15-14:30 愬戜巗栘棳杧廤悈堟偵巆傞曐懚椢抧摍偺娐嫬帒尮挷嵏

徏嶳惓洅 乮搶杒岺嬈戝妛岺妛晹寶愝僔僗僥儉岺妛壢乯

14:30-14:45 嶨栘椦偺嵞惗朄偲幚惗惗棟亅僐僫儔寴壥偺姡憞偑夎惗偊偺敪惗偲敪払懍搙偵梌偊傞塭嬁亅

嫶杮椙擇 乮娾庤戝妛擾妛晹乯

14:45-15:00 僇儔儅僣恖岺椦奆敯抧偵偍偗傞僂僟僀僇儞僶偺掕拝偵媦傏偡抧憕偒偺岠壥

悪揷媣巙 乮怷椦憤崌尋媶強搶杒巟強乯

15:00-15:15 僼儖儗儞僕僗働乕儕儞僌偵偍偗傞崻傪娷傓庽栘屄懱屇媧

怷丂栁懢 乮怷椦憤崌尋媶強搶杒巟強乯

15:15-15:30 僽僫椦孮棊庽姤憌偵偍偗傞岝崌惉桳岠曻幩媧廂検偺婫愡曄壔偲奐嬻搙偲偺娭學

釼摗晲巎 乮怷椦憤崌尋媶強搶杒巟強乯

15:30-15:45 廩幚壴暡曵夡宆梇惈晄柅僗僊乮暉搰丒怴戝3崋乯偺僆乕價僋儖僗娤嶡

屲廫棐惓摽 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

15:45-16:00 旐奞娵懢偺嬍愗傝偵傛傞僇僔僲僫僈僉僋僀儉僔偺嬱彍乮愊愥偺彮側偄孲嶳巗偵偍偗傞帠椺乯

嵼尨搊巙抝 乮暉搰導椦嬈尋媶僙儞僞乕乯

16:00-16:15 岞嫟寶抸暔偵娭偡傞崅楊幰偺堄幆挷嵏乮俀乯亅崅楊幰暉巸巤愝偺廧娐嫬亅

埳摗恗攷 乮嶳宍戝妛戝妛堾擾妛尋媶壢乯

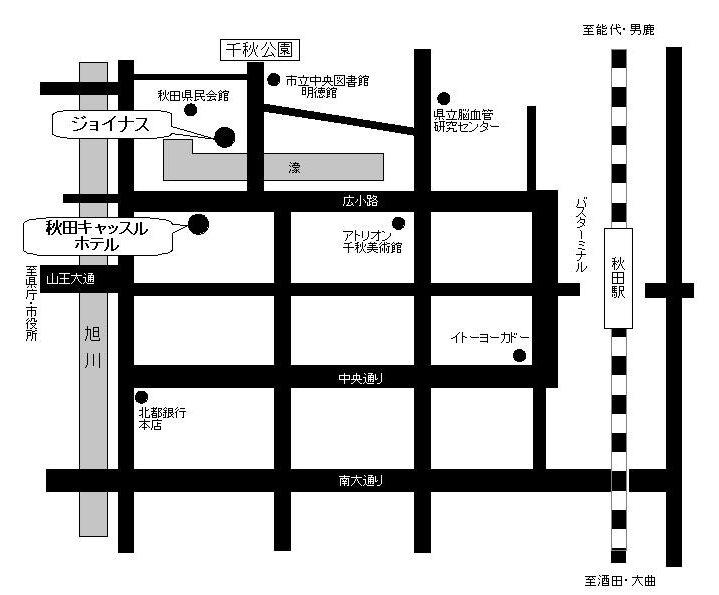

戝夛夛応埬撪恾

仭 搆曕乛廐揷墂傛傝10暘丂丂僞僋僔乕乛廐揷墂傛傝3暘

仭 僶僗乛廐揷拞墰岎捠乽廐揷墂惣岥乿僶僗忔傝応傛傝忔幵亜乽愮廐岞墍擖岥乿壓幵丂搆曕2暘

戝夛偵娭偡傞栤偄崌傢偣愭

仹020-8550丂娾庤導惙壀巗忋揷嶰挌栚18-8丂娾庤戝妛擾妛晹擾椦娐嫬壢妛壢撪

搶杒怷椦壢妛夛丂戞11夞戝夛塣塩埾堳夛

帠柋嬊丗棫愳丂巎榊丂丂TEL & FAX 019-621-6140

E-mail丗tatukawa@iwate-u.ac.jp